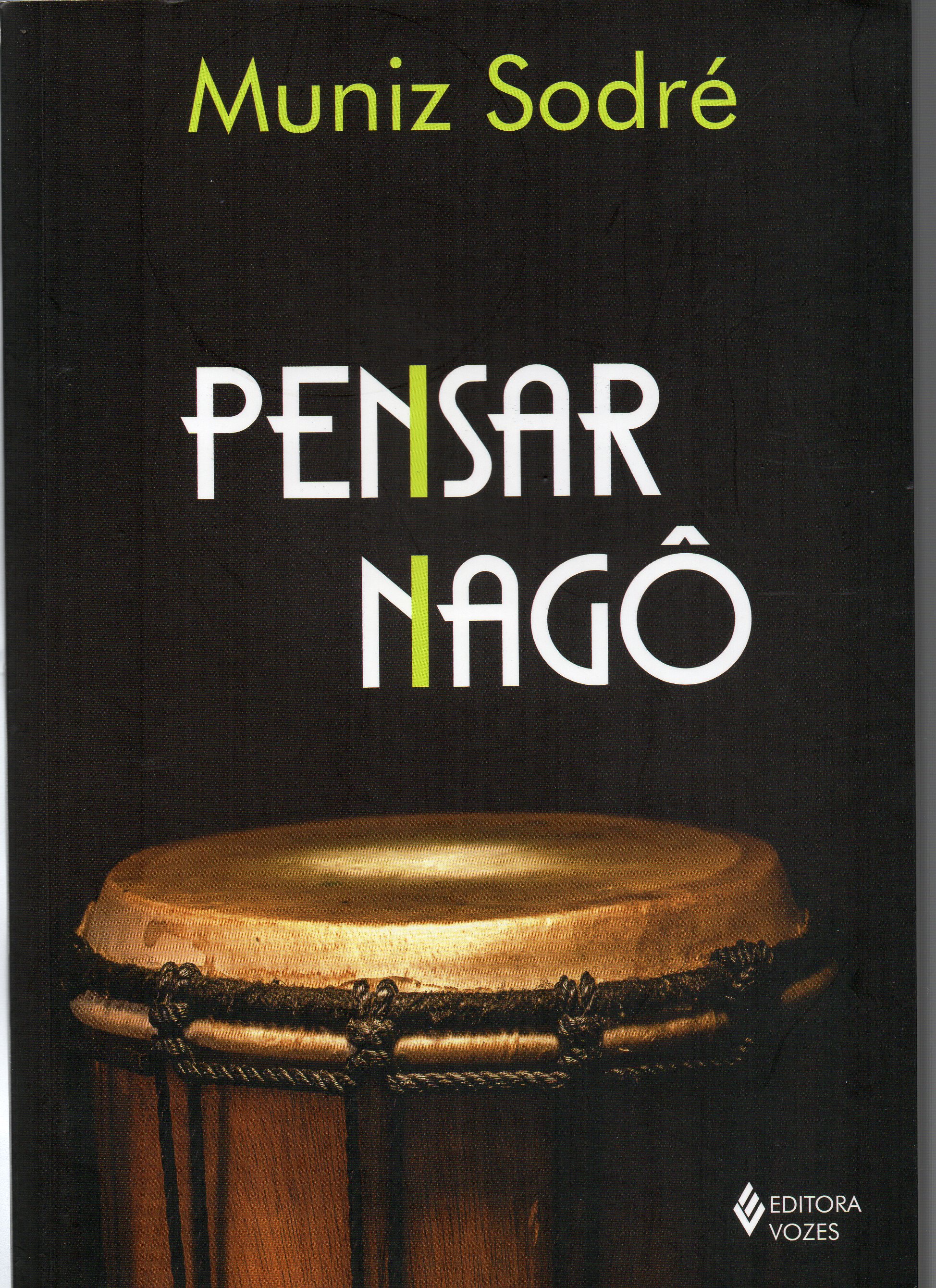

Pensar Nagô: para acabar de vez com o domínio da filosofia ocidental (PARTE 1)

Muniz Sodré, professor Emérito da Universidade do Rio de Janeiro

Parece-nos política e eticamente oportuno ressaltar que as tentativas de limitar a afirmação de um pensamento filosófico ao interior dos muros simbólicos do império euroamericano são embaladas por uma vontade de poder imperial e colonial, cuja linha de continuidade imaginária vai de Alexandre Magno até o império napoleônico, desembocando na utopia marxista do “império da liberdade”, supostamente capaz de congregar toda a humanidade. Visto que a filosofia é representada como matriz da Razão e da excelência epistêmica (pensamento e ciência), esse tipo de tentativa consiste em transformá-la numa imagem de pensamento colada à sua história, contada pelos teólogos de duas religiões universais, o Cristianismo e o Islã.

Mas num espaço-mundo cada vez mais comprimido pela temporalidade imediata dos circuitos eletrônicos, é vital figurar um contexto também social ou global, em que diferentes modos de teoria ou de proposições com alcance conceitual sejam confrontados ou postos em situação dialógica. Isto implica um importante deslocamento epistêmico porque o que será então posto em pauta cognitiva não é mais apenas a revelação sociológica ou antropológica da existência de um sistema simbólico coerente e sim o reconhecimento de outra forma teórica que se possa designar como “filosófica” (porque este é o nome excelso do intercâmbio teórico no Ocidente) e com a qual seja possível a “dialogia” que designamos como transcultural. Não exatamente um “diálogo”, mas uma compenetração de posições, um vaivém analógico, para tornar mais clara a evidência de que não existem “identidades culturais” como fatos naturais ou primordiais e sim como construções históricas, ainda que provenham de sociedades tradicionais onde os teóricos europeus de todas as datas resistem a reconhecer uma história autóctone.

Convém lembrar que a filosofia grega originária nada tinha de um xadrez esnobe, nem pensar restringia-se a extrair de mentes privilegiadas, em puro jogo de espírito, categorias lógicas sem maiores vinculações comunitárias ou políticas. Nada a ver, portanto, com a imagem do “filósofo” no senso comum contemporâneo –– tipificada na frase em que Martha Nussbaum, uma pensadora e professora norte-americana (etiquetada pela mídia como “filósofa dos sentimentos”) – recorda um questionamento veemente de seu pai: “Será que você não é filósofa porque quer, na verdade, viver encapsulada em sua mente, sem precisar de ninguém nem tampouco amar alguém?” A própria Nussbaum admite ter percebido que a filosofia atrai “pessoas dadas a uma lógica intrincada e pedante”. Aliás, esse é o tipo de intelectual a quem, já no século XIX, Augusto Comte se referia como “pedantocracia algébrica”.

Ora, abrangendo as dimensões teóricas, políticas, religiosas e estéticas do homem, a Sofia antiga estava longe de poder ser caracterizada como análise da linguagem ou da lógica ou como algo que leve à fuga da existência humana. Resta saber qual é a natureza do dito “empenho filosófico”, uma vez que se admita não ser a filosofia nem um sistema cognitivo, nem ideologia, nem concepção de vida. Para Carneiro Leão, ela é “uma experiência de pensamento. Outras experiências, sempre na trilha heideggeriana, são o mito e a mística. Uma outra é a experiência dos deuses e do extraordinário, seja ou não religiosa. Ainda outra é a poesia e a arte. Ainda outra é a polis e a politéia. A última, por ser no fundo a primeira experiência de pensamento, é a vida e a morte, Eros e Thanatos”.

Mas como diagnosticar a vigência desse esforço de pensar a realidade do real em configurações históricas não assimiláveis ao modelo greco-romano de ser? Qual seria, assim, o sintoma de presença dessa experiência radical nos modos de pensar de sociedades tradicionais genealogicamente descomprometidos com o modelo dito ocidental?

Não é estranhável o emprego de um termo do vocabulário médico (“sintoma”) num contexto de elucidação filosófica, quando se tem em mente que, nos anos setenta do século dezenove, Nietzsche já pretendia elaborar uma semiologia ao mesmo tempo médica e cultural (donde a prescrição terapêutica da cura pelo alto da montanha, pelos banhos gelados etc.), em que as clássicas antinomias do verdadeiro/falso, justo/injusto e outras fossem substituídas por critérios vitalistas de saúde e doença.

Na semiologia médica, sintoma é a marca individual da doença. Um sintoma pode deslocar-se sem que mude a causa. Por outro lado, o foco assinalado como causa da doença pode conter sintomas de naturezas diferentes. Isto é o que a medicina chama de diátese, um estado de transição entre uma saudável posição constitucional e a doença, mas também uma predisposição para os sintomas.

A palavra grega diatasis reúne uma preposição (dia, “através de”) e um substantivo (tasis, “tensão do músculo ou da voz”) para significar tanto a dilatação física quanto a força ou o esforço, a exemplo da tensão de voz ou dos diferentes direcionamentos da tensão verbal. Gramaticalmente, verbo é o membro de uma classe de palavras que funcionam como os principais elementos de predicados, capazes de expressar ação, estado ou a relação entre duas coisas e modulados por tempo, aspecto, modo, voz, assim como apontar a concordância com o sujeito ou o objeto. O verbo grego diateino designa o movimento do sujeito de estender-se para alguma coisa ou para si mesmo.

Ora, na semiologia lingüística ou na análise do discurso, diátese veio a configurar a posição fundamental do sujeito discursivo ou enunciante (atividade, passividade, reflexividade) no processo da voz verbal. No arcaico indo-europeu, onde o verbo faz referência ao sujeito e não ao objeto, a oposição não se dá entre o ativo e o passivo e sim entre o ativo e o médio. Na voz ativa, o processo verbal realiza-se a partir do sujeito, mas fora dele, a exemplo do sacerdote que faz o sacrifício para outro sujeito. Na voz média, o processo cumpre-se dentro do sujeito, este último é a sede do processo, a exemplo do sujeito que faz o sacrifício para si mesmo. Não se trata da voz reflexiva, em que o sujeito completa e sofre a ação, mas de completar a ação a partir de si mesmo.

Transportando-se essa diferença para o ato da criação literária –– e isso foi proposto por Roland Barthes –– pode-se conceber um escritor como ativo (e não médio), pelo predomínio da exterioridade do complemento de objeto (a matéria narrada), o que era bem o caso do autor clássico. O mesmo não se poderia dizer, entretanto, de um ícone ocidental da mística de escrever, como Flaubert, propriamente médio, porque nele o ato criativo não é exterior à sua pena (“eu sou um homem-pena, eu sinto por ela, por causa dela”), o que faz da escrita literária uma hipóstase do sujeito: no sentido absoluto, escrever por si mesmo, não por um complemento de objeto ou por uma causa.

Ora, a filosofia, que começa por um retorno (a reflexão) do pensamento ao “si” do sujeito, é originariamente também uma forma literária, ou seja, é a tradução verbal e especulativa de uma reflexão sobre a natureza, supostamente verdadeira, do ser. Aquilo a que o Ocidente habituou-se a chamar de “filosofia” é o nome dado por Platão à sua própria literatura em oposição à sofia anterior, logo era a redução platônica da oralidade dialética ao discurso escrito. Filósofo, assim como Platão se identifica, é apenas um «amante da sabedoria», não alguém que a possua, a exemplo de Heráclito, Parmênides, Empédocles e outros da época dos « sábios », que sempre foram mais implicativos do que explicativos. Implicare significa em latim dobrar de fora para dentro, portanto, envolver o interlocutor, de modo a levá-lo a participar da produção do sentido.

A dimensão explicativa é típica da escrita: nela existe naturalmente a implicação do outro, mas basicamente no nível das operações racionais do entendimento. O saber aí depende de um autor, de alguém que o tenha produzido enquanto um ser racional, suposto como lugar originário do texto e responsável por suas significações. Predominando a dimensão implicativa, típica do discurso oral dos sábios, não se permanece no mero entendimento cerebral decorrente da posição discursiva do sujeito e sim numa forma espontânea de compreensão, que implica uma concreta atuação subjetiva, ou seja, uma prática existencial por parte do ouvinte.

A terminologia é moderna, mas o tópico remonta a Platão, que atribui ao exercício da filosofia maiores exigências do que a pura concatenação discursiva, como se pode ver na Sétima Carta (sobre as suas atribulações na corte de Dionisio, o tirano de Siracusa), em que define o verdadeiro filósofo como um homem que «se entrega, sem dúvida, a suas atividades comuns, mas em tudo e sempre, se adequa à filosofia, este gênero de vida que lhe confere, junto com a sobriedade, uma inteligência pronta e uma memória tenaz, assim como a capacidade de raciocinar». Em outras palavras, mais do que escrever, a filosofia é «o estado de ânimo» em que o homem «dotado de uma natureza divina» inicia-se no gênero de vida caracterizado como de amor à sabedoria.

Para Platão, a escrita não dá conta da inteireza desse amor, que não é um episódio subjetivo, mas místico. Platão acha uma ingenuidade pensar que se possa transmitir por escrito um conhecimento e uma arte. Pode-se supor que as letras tenham sido animadas pelo pensamento, porém quando se trata de esclarecer-lhes a significação, elas só exprimirão uma única coisa e sempre a mesma.

Mas é precisamente naquela Sétima Carta que o filósofo vai ainda mais longe. De fato, ele recusa à escrita a possibilidade de exprimir um pensamento sério, sustentando que «nenhum homem de bom senso ousará confiar seus pensamentos filosóficos aos discursos» e mais que «todo homem sério evitará em muito tratar por escrito questões sérias e entregar, desta maneira, seus pensamentos à inveja e à falta de inteligência da multidão». A crítica de Platão é uma indicação da existência de «algo mais» no exercício da filosofia, onde não haveria nenhum meio de reduzir questões sérias a fórmulas «como se faz com as demais ciências». Para ele, «quando se frequentou durante muito tempo esses problemas e quando se conviveu com eles, então brota repentinamente a verdade na alma, como da chispa brota a luz e em seguida cresce por si mesma».

Evidentemente, o filósofo faz aqui a defesa de sua doutrina secreta (cujas características expressivas são a oralidade, a interioridade e a epifania), irredutível à expressão básica da diátese ativa, que é a linearidade da escrita. E essa doutrina, domínio específico da sapiência, gira ao redor do Verbo, entendido como potência própria da produção do saber. Em latim, verbum é o mesmo que palavra, mas aqui fazemos referência a um princípio gerativo (depois identificado a Deus no Evangelho de São João, pôde tornar-se tanto palavra como carne) articulado em torno de um centro paterno, que é o sábio, comunitariamente autorizado.

Entretanto, a partir de Platão e certamente de Aristóteles, os discursos filosóficos partem gramaticalmente do sujeito, na voz ativa, como o verbo, que indica os modos como as coisas agem umas sobre as outras. Na língua, o verbo é pura energia em atividade, desvelando a delimitação e a determinação das coisas. Na filosofia, a diátese é ativa: as coisas postas filosoficamente em questão podem ser os conteúdos singulares de um pensador empenhado na expressão revelatória e ontológica do mundo, mas lhe são forçosamente exteriores porque se definem por um esforço de representação precisa no quadro problemático daquela questão.

É nesse plano ativo da diátese filosófica que se pode registrar uma afinidade “orgânica” entre o campo estrito da filosofia e o destino universalista, planetário, a que se atribui a civilização européia em seu sonho de império. O “campo estrito” define-se pela tarefa de pensar racionalmente a natureza e o mundo, buscando princípios e causas primeiras, elaborando conceitos que se querem universais. Filosofar em sentido estrito significa atender a questões levantadas pela própria tradição filosófica européia e com os jogos de linguagem adequados. Entretanto, hoje, até mesmo os manuais mais elementares advertem que a filosofia não se limita a uma cultura ou a um continente, ao mesmo tempo em que admitem a categoria “filosofias orientais”, relativas aos sistemas de crença e pensamento da Índia (hinduísmo, budismo, jainismo e sikhismo), assim como do Extremo-Oriente (confucionismo, taoísmo, xintoísmo e amidismo). A realidade é que, em todo retorno a fontes originárias do conhecimento, a filosofia ocidental reencontra (platônicamente) o fundo permanente das origens, lugar dos mitos e das obscuridades.

(…. continua)